“哇!水真的变成冰了!”“老师,我的火箭飞起来啦!”近日,阜阳市王店镇中心学校的教室里传来阵阵欢呼,安徽师范大学“拨浪鼓”支教团的大学生们带着精心准备的科学实验,为这里的孩子们带来了一堂别开生面的“趣味科学课”。

纸杯吐气:气流里的“隐形力量”

“看,这个纸杯能吐出‘烟圈’哦!”支教大学生举着扎孔的纸杯,笑着向围拢的孩子们演示。当他轻轻抖动纸杯,一个个灰白色的圆环从小孔中“跳”出来,在空中打着旋儿飘向远方,孩子们立刻发出一阵欢呼。

“为什么会有圈圈呀?”有孩子歪着头问。支教队员趁机解释:“这是气流在杯子里旋转形成的涡流,就像给空气‘穿’了件圆衣服。”他又给孩子们轮流展示,看着烟圈掠过桌面,孩子们的笑声像水波一样荡开。这个简单的实验,让孩子们在玩乐中摸到了“看不见的力”,眼里的好奇也随着烟圈一起,悄悄飞向了更广阔的科学世界。

萤火流星雨:黑暗中的“魔法闪烁”

“大家看,这小小的药片里藏着‘星星’哦!”支教大学生举起维生素B2,向围拢的初中生们笑着展示。实验开始后,溶解的维生素B2与水混合,教室灯光一关——无数细碎荧光颗粒在液体中缓缓沉浮,像坠落的流星雨,闪着柔和荧光。“老师,它们为什么会发光呀?”有同学发问。支教大学生解释:“维生素B2中含有核黄素,是一种荧光物质,在灯光下会发出荧光色,药粉缓缓从上方掉落,就会形成十分美艳动人的荧光流星雨啦。”这段“萤火流星雨”,让孩子们直观感受化学奇妙,更点亮了他们探索科学的好奇微光。

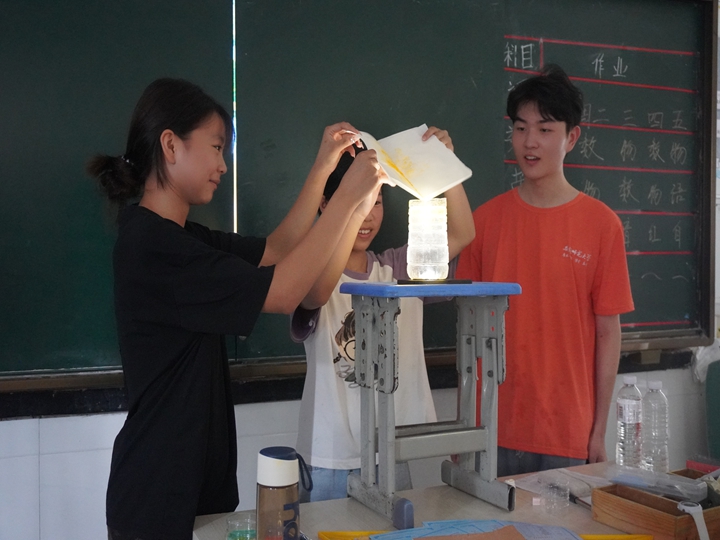

点水成冰:瞬间凝结的“奇妙变身”

看好了,这滴水马上要变魔术!”支教队员拿出一包液体,向其中滴入几滴试剂,轻轻晃动后静置——几秒钟内,液体竟迅速凝结成晶体,摸起来十分坚硬。“太神奇了!”孩子们争相伸手触摸,队员们则解释道:“点水成冰的原理是醋酸钠在热水中溶解形成饱和溶液后,冷却至室温会变为过饱和溶液。此时溶液处于不稳定状态,一旦受到触碰或加入少量晶体,会迅速引发结晶反应,大量溶质瞬间析出并伴随放热现象,形成类似“热冰”的效果。”

拉不开的书:摩擦力的“超级力量”

两本普通的课本,书页相互交叠后,两名男生使出浑身力气也拉不开。“这是因为书页之间的摩擦力叠加在一起,变得非常大。”支教队员笑着示范如何轻松分开书本,“生活中鞋底的花纹、轮胎的纹路,都是利用摩擦力的例子哦。”孩子们恍然大悟,纷纷拿起自己的课本尝试。

水火箭:飞向天空的“科学梦想”

最激动人心的当属“水火箭”实验。孩子们与支教队员合作,用塑料瓶、水和打气筒组装“火箭”,支教队员在一旁指导如何控制水量和气压。“3、2、1,发射!”随着指令,“火箭”带着水汽“嗖”地冲上天空,最高飞到了教学楼顶。“我的火箭飞得最远!”一名男生跳起来欢呼,队员们告诉大家:“当一个物体对另一个物体施加力时,另一个物体也会对这个物体施加大小相等、方向相反的力。在水火箭中,当高压空气将水从喷嘴向下高速喷出时,水对火箭产生一个向上的反作用力,推动火箭上升,就像真正的火箭升空一样。”

支教团成员刘一宁同学表示,希望通过这样的活动,让乡镇孩子们近距离接触科学,激发他们对未知世界的好奇心和探索欲,“就像‘拨浪鼓’的名字一样,我们想用一点点力量,拨动孩子们心中科学的弦。”

据悉,安徽师范大学“拨浪鼓”支教团已连续2年深入乡村学校开展支教活动,除了常规课程,还通过趣味实验、体育游戏等特色课程,为乡村孩童拓宽视野。此次科学实验进课堂活动,不仅让孩子们在玩乐中学习了科学知识,更在他们心中播下了热爱科学、勇于探索的种子。