2025年7月10日,安徽师范大学物理与电子信息学院“拨浪鼓”支教团阜阳分队联合安徽师范大学文学院赴长三角地区“有教无类”融合教育调研社会实践团队于阜阳市颍州区王店镇中心学校开展了一项融合教育专项调研,他们以“有教无类”为核心理念,为乡村特殊教育资源优化与融合教育注入新动能。

以调研为镜,照见融合真貌

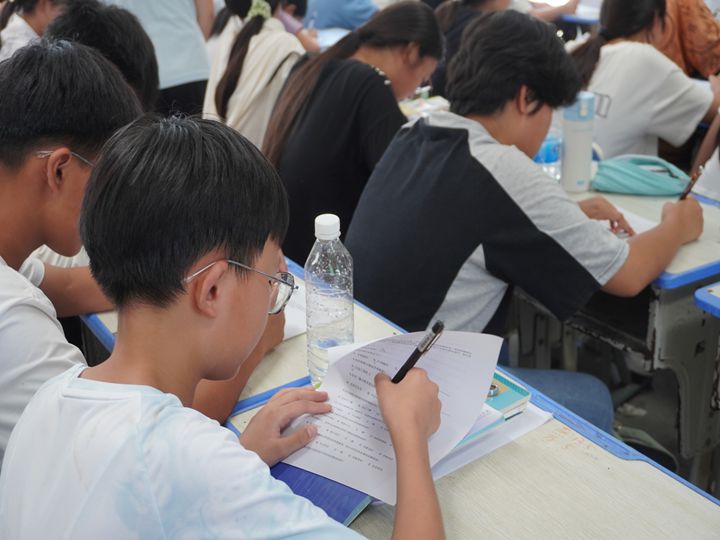

安徽师范大学文学院“有教无类”融合教育调研社会实践团队调研了中国15个省份中22个特殊教育改革实验区的义务教育阶段中小学,以期厘清融合教育发展成效和困境问题,并以教育公平理论支撑和实地调研为基础,希望为融合教育本土化推行存在的问题提出可行性解决措施。阜阳市作为国家特殊教育改革实验区的一部分,为了实现普惠发展的目标,阜阳始终把特殊教育作为提升人民教育满意度的重要抓手,积极开展了一系列改革与探索,以确保每一个孩子都能在教育的阳光下茁壮成长。该调研团队抵达阜阳市后,第一时间联系了驻扎在王店镇中心学校的“拨浪鼓”支教团,亲自来到学校向学生们发放了调研问卷,将纸面的研究框架转化为转化为脚踏实地的田野调查。调研团队带着精心设计的“融合教育调研问卷”走进课堂,像一面精准的镜子,细致映照出乡村融合教育的真实模样。除此之外,调研团队也向支教团的团队成员分发了问卷,对融合教育教师的相关问题进行调研。

通过问卷统计、课堂观察等多维调研方式,团队不仅收集到阜阳地区融合教育的量化数据,更捕捉到政策落地过程中的细微肌理。这些来自教室、教师办公室的真实素材,与全国22个实验区的调研结果相互对照,既让团队看到阜阳作为改革实验区在“普及特殊教育”上的显著成效,也精准定位了“专业资源下沉不足”“普特教师协同机制待完善”等共性问题。正如调研团队负责人所说:“只有真正走进课堂、贴近师生,才能让调研结论既扎根大地,又能为融合教育的本土化推行提供可落地的解决方案。”

以支教为炬,点亮教育初心

如果说调研是照见现实的镜子,那么支教便是点燃希望的火炬,将“有教无类”的初心转化为可触可感的课堂实践。“拨浪鼓”支教团深受融合教育调研团队的影响,把“精准帮扶”与“全员融入”结合起来,让每一个孩子都能在课堂上找到自己的位置。在后续的支教过程中,支教团队员继续引导学生们正确认识和对待特殊学生。认知上,结合绘本、动画等具象化方式科普差异,避免标签化表述,通过特殊学生的特长展示消除学生们对特殊群体的误解误解;情感上,支教团成员借助班会引导学生换位思考;行动上,团队教师以自身言行树立平等榜样,鼓励记录身边的善意举动。通过这些生活化实践,让“平等接纳”成为集体共识,使学生理解真正的平等是用对方需要的方式给予理解与支持。当普通学生学会用平等的眼光看待同伴,当特殊学生在帮助中找到自信,融合教育的种子就已经在他们心里发芽。

当调研的“镜子”照见真相,支教的“火炬”照亮前路,这场跨越专业的联动,正让“有教无类”的古老智慧在阜阳王店镇的校园里,生长出属于新时代的答案。